2025年11月7日至9日,由中国中外文艺理论学会叙事学分会主办,深圳大学外国语学院承办,Neohelicon(《比较文学与世界文学评论》)、上海外语教育出版社、《叙事研究》《广东外语外贸大学学报》和《外国语文》协办的2025年中外叙事学国际研讨会在深举办。

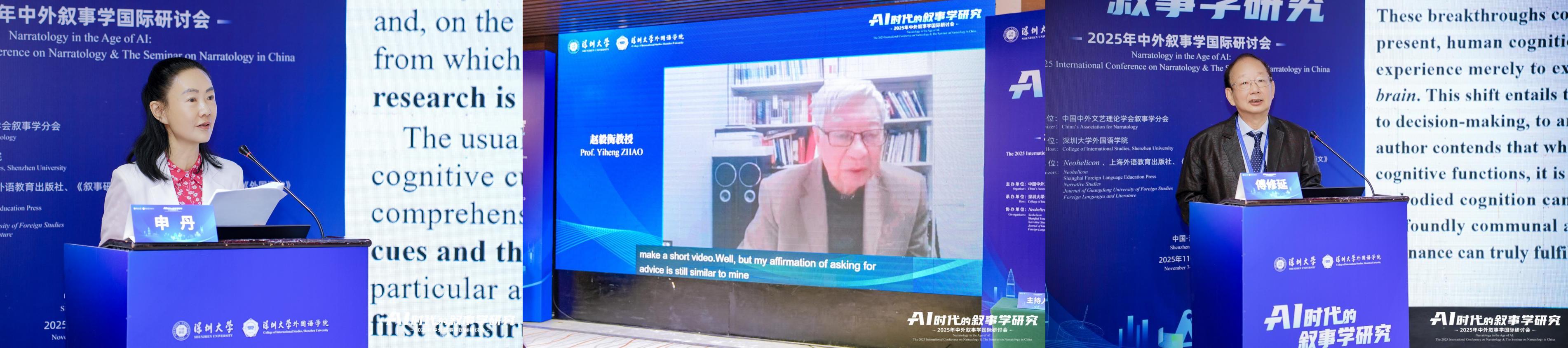

深圳大学外国语学院院长戴永红致开幕词,中国中外文艺理论学会叙事学分会傅修延致开场辞。研讨会共有17场大会主旨发言、4个分会场发言,15个小组发言。会议紧扣“AI时代的叙事学研究”主题,围绕人工智能快速发展带来的知识范式变革与文化生产新生态,以系统性、前瞻性和问题意识为引领展开探讨,凸显“基础理论与应用落地并重、国内议题与国际对话并举”的鲜明特色。

8日和9日上午的17场主旨发言,汇聚了全球顶尖学者,以“跨界视野与叙事理论的新突破”为主题,围绕虚构性理论、跨媒介叙事、认知叙事学、物叙事等前沿议题展开深度对话,展现了当代叙事学研究兼容并蓄的学术气象与创新活力。

在理论探索前沿,三位叙事学界资深学者回归叙事学的根本命题,对学科的研究范畴、思维范式与未来路径进行深具前瞻性的元理论思考。北京大学教授申丹指出认知叙事学需补足“作者认知”研究维度;四川大学教授赵毅衡剖析了虚构叙事作为思想实验的哲学基础;广东外语外贸大学教授傅修延则揭示了叙事演进与认知跃迁的紧密关联,并强调AI无法替代蕴含情感温度的人类叙事。

在理论创新与批评实践的交汇处,国内叙事学者积极构建本土话语体系,推动叙事研究范式革新。湖南师范大学教授赵炎秋提出“精卫原型”理论,为跨文化文本解读提供新工具;北京语言大学教授宁一中剖析“作者”概念所受冲击,揭示叙事学理论体系重构的必然趋势;上海交通大学教授尚必武探讨人工智能文学对叙事学的挑战,呼吁重新思考人机关系。在跨媒介叙事研究领域,东南大学教授龙迪勇通过分析雕塑与绘画的竞争性互仿,阐释西方图像叙事从中世纪“连续法”向文艺复兴“单一场景”的演变。江西师范大学教授唐伟胜系统梳理“物转向”理论,提出三类物叙事研究路径;深圳大学教授江玉琴指出AI推动科幻叙事向数字与自创生范式变革,预示人机共构的叙事未来。四川外国语大学教授龙丹则通过《道林•格雷的画像》揭示维多利亚时代的年龄歧视话语。

国外学者致力于拓展叙事学疆界,推动范式深层转型。马里兰大学教授Brian Richardson与根特大学教授Marco Caracciolo分别从虚构世界本体论和游戏隐喻探讨叙事与现实关系的复杂性;巴黎新索邦大学教授Françoise Lavocat创新提出“虚构性程度量表”,突破传统二元框架;匈牙利佩奇大学教授Zoltán Z. Varga通过解构自传与虚构的文本界限,揭示文类区分的契约本质;爱沙尼亚塔尔图大学教授Marina Grishakova关注事件的“不可体验性”,法国图尔大学教授John Pier则勾勒了叙事学向第三代演进的理论图谱;深圳大学教授Péter Hajdu对托卡尔丘克《糜骨之壤》的解读展现后现代诗学与中欧叙事传统融合所产生的独特艺术魅力。这些研究共同推动当代叙事学向更精细、包容、跨学科的方向发展。

8日下午,研讨会围绕“人工智能与叙事研究”“叙事学前沿理论与新兴领域”“中国叙事学理论建构”“中西叙事比较”四大主题设置分会场,展开深入研讨。

主办方表示,此次会议不仅促进了国内外叙事学研究者的思想对话与成果共享,更凝聚了全球范围内人工智能与叙事学交叉领域的研究共识,为后续跨国界、跨学科的学术合作奠定了坚实基础;同时为相关领域研究者提供了兼具理论高度与实践意义的交流载体,推动AI技术在叙事创作、文学批评与传播等场景的规范化应用,助力形成“技术赋能人文、人文引领技术”的良性发展生态。面向未来,会议倡议以中国实践回馈世界关切、以中国方案推动叙事学范式更新,深化人文社科与新兴技术的协同创新,讲好可信、可爱、可敬的中国故事。

(外国语学院 供稿)